500系「山陽こだま」 – 指定席/自由席・お子様用運転席

500系のロゴ(左/上)と行先表示(右/下)の様子。行先表示は後年フルカラーLEDに交換されています。

モケット

(左)普通席 (右)カーテン

撮影日時・場所

撮影日:2017年01月05日

撮影場所:新山口駅 「こだま」767号 車内

備考

特にありません。

1~3・7・8号車 自由席 – 車内全景

続いて編成中の大半を占める自由席車両を見ていきます。自由席車両は「こだま」転用前からそれほど大きく手が加えられておらず、「のぞみ」時代の雰囲気を色濃く残しています。

車内を反対側から見た様子(左/上)と天井の様子(右/下)。

ちなみに「のぞみ」時代は、写真のようなパープル系の座席以外に、赤紫色の座席も存在し、1号車おきに交互に色調が異なっていました。「こだま」転用後は、私の見た限りでは全てパープル系の色調に統一されています。

6号車 指定席 – 座席

まずは2人がけから見ていきます。先述のように、座席そのものは「のぞみ」時代から大きな差はなさそうです。

シートピッチは1020mmで、当時の300系や後の700系と比べて20mm狭くなっています。これはJR東海に入線するにあたり、300系と定員を合わせる必要があったことによる苦肉の策です。ただ、実際に着座してみると2cmの違いはそこまで感じませんでした。

3人がけ席。円筒形に近い車体の宿命で、壁が下に行くにつれてすぼんだ形状となっており、窓側の足元が狭くなっています。

座席の付帯設備はシートバックテーブルのみで、座席周辺まで見渡してもそれ以外にコートかけ程度しかありません。ただ、先代の300系も全く同じ付帯設備であり、その時代としては平均的な水準の設備だったのでしょう。

かつて500系が「のぞみ」として使用されていた頃、「新幹線のヘビーユーザーには意図的に500系充当便を避ける人がいた」という噂がありました。

「そこまで違うものかな」と思い、実際に取材時に座ってみたところ確かに狭く(苦笑)、頻繁に利用する人には無視できない「狭さ」だったのかと感じました。

7号車 車いす対応区画

7号車には車いすに対応した区画が設けられており(左/上)、その関係でデッキと客室の仕切扉が6号車(元グリーン車)と同じ両開きになっています(右/下)。

車いす対応区画の座席。ひじ掛けを上げた状態(左/上)と、全展開時の様子(右/下)です。

1号車 先頭部

500系の先頭部のノーズは全長は15mほどありますが、そのノーズは客室内から始まっています。写真がその様子。奥に行くにつれて天井がやや下がり調子になっています。

特に先頭の2列は天井が低く、「“鼻先”の影響をもろに受ける区画」と言っても過言ではありません。

最前2列の3人がけ側通路側には、何やら見慣れないものが置いてあります。これについては、次の項目で詳説します。

先頭部分は天井が低く、荷物棚の縦幅が確保できません。その代替として、ご覧のような荷物置き場が設けられています(左/上)。大型のスーツケースというよりは、ハンドバッグ程度の大きさしかないものの、少しでも荷物を置く場所を確保しようとした開発者の努力が垣間見えます。

荷物棚直後の通路側はテーブルがなくなる…と思いきや、この荷物置き場がテーブルを兼ねていました(右/下)。デフォルトでは荷物棚下に収納されており、写真のように引っ張り出して使う形になります。

この荷物置き場、「こだま」への転用時は果たして残るのか気になっていましたが、意外とあっさり残りました。

「こだま」でそこまで大荷物を持ちこむだけの需要があるのかは分かりませんが、片方には消火器も収められており、そのあたりの絡みがあったのかもしれません。

1~3・7・8号車 自由席 – その他の車内設備

荷物棚(左/上)と客室とデッキの仕切扉(右/下)。このアングルで見ると、500系の車体形状が丸いのが車内からでもよく分かると思います。

通路(左/上)と座席肩部の手掛けを兼ねたノンスリップレザー(右/下)。床材も、座席と同じパープル系で統一されています。

8号車- お子様運転台

JR西日本は、かつての0系時代から「ファミリーひかり」に代表されるような子ども連れ向け車両の開発に熱心でした。

「こだま」が500系に代替されてからでも例外ではなく、土日の利用者層を掘り起こす一環としてなのかは知りませんが、2009年に「お子様運転台」なるものを送り出しています。

写真は「お子様運転台」のある8号車の全景(左/上)と、「お子様運転台」の全景(右/下)。8号車の座席前2列をまるごと撤去し、子供向けの運転台と、運転台からの景色を壁に貼り付けるという、かなり大胆な仕上がりです。

お子様運転台の全景(左/上)と真横から見たところ(右/下)。2人分のソファーシートが設けられていますが、シートと運転台の間隔はかなり狭くなっています。「お子様運転台」の読んで字のごとく、あくまで子ども向けの場所ということなのでしょう。

よく見ると、運転台も角を排した丸みを帯びたものになっているほか、運転台側面には衝撃吸収材(クッションのようなもの)も貼り付けられており、安全面での対策もしっかり施されています。

運転台は子供向けにデフォルメされているものの、伝え聞くところでは実車の予備部品を調達して仕上げたものだそうです。要するに「ハンドル類やメーター類はホンモノ」ということです。

この「お子様運転台」は、実車と同じくマスコン(右)を引くとスピードメーターの値が上がります。

しかし、なぜかブレーキ側(左)を引いても“加速”するようになっており、ハンドルを奥に戻すと自動的に減速する仕組みになっています(笑)。

ここは実車以上にハイテク…ではなく、お子様向けらしい仕様と言えそうです。

「お子様運転台」のアップ(左/上)と、荷物置き場(右/下)。元々この区画にあった荷物棚は、お子様運転台の後ろ部分に追いやられました。単に余ったものを置いているだけかと思いきや、この荷物置き場にもしっかり衝撃吸収材などが貼られています。

なおこれに伴って、従来この荷物棚に配置されていた消火器は運転台後ろに移動しています。

デッキの設備

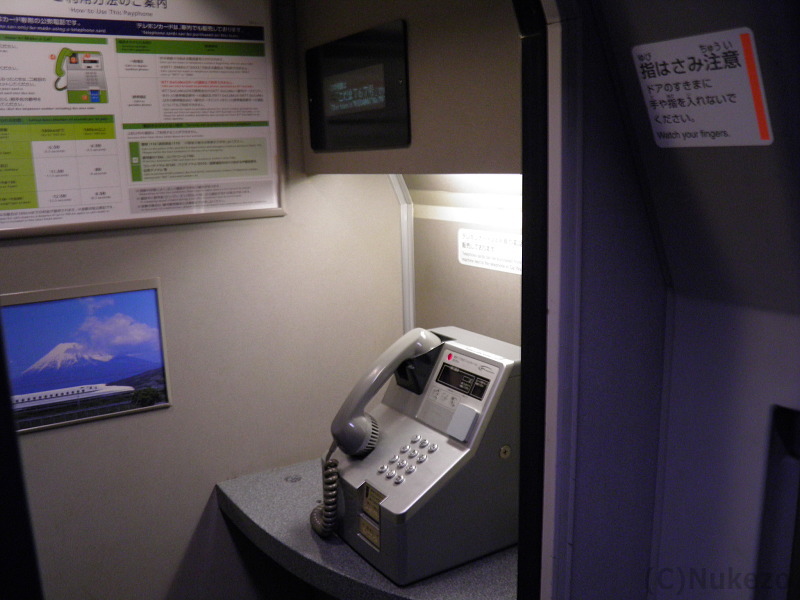

7号車の旧・カフェテリア(左/上)と4・8号車の公衆電話(右/下)の様子。

かつて500系が「のぞみ」で運用されていた頃、11号車にはカフェテリアが設けられていました。この11号車は「こだま」への転用改造を経て8両編成の7号車になったものの、改造時にこの区画は閉鎖。現在では単な機器室となっています。

3・7号車 喫煙ルーム

500系は全席禁煙となっており、転用改造時に3・7号車に新たに喫煙ルームが設置されました。灰皿は各部屋3つ設けられており、N700系ではグリーン車の喫煙ルームに匹敵するほど広々としています。

内部の設計は基本的にはN700系に近いですが、窓周りのデザインなどが本系列オリジナルになっているのは興味深い点です。

洗面台・トイレ

洗面台(左/上)、男子小用トイレ(中)、和式トイレ(右/下)の様子。洗面台は黒を基調としたシックな雰囲気です。

他方、トイレはグレーとアイボリーを基調としたモノトーンな、(悪い言い方をすれば)殺風景な仕上がりとなっており、洗面台との落差が激しいです(笑)。

ちなみに東海道・山陽新幹線を走る車両で、真空式トイレを最初に導入したのがこの500系だったりします。

500系というと外観や走行機器面での技術が目につきがちですが、こんなところにも当時最先端の技術が導入されているのは面白いところです。

洋式トイレ(左/上)、洋式トイレのベビーベッド展開状態(中)、車いす対応トイレ(右/下)の様子。車いす対応トイレは7号車に設置されています。

このページは2ページ構成です。<<指定席 編に戻る。

概説

デビュー年:1997年

対航空機への競争力強化のために、JR西日本が開発した「のぞみ」用の車両。それまでの東海道・山陽新幹線の車両とは一線を画す、斬新なデザインと先進技術の投入が当初は注目された。

高速化による騒音対策や、空気抵抗の減少によるスピードアップを図っているため、先頭部分は戦闘機のような細い形状が取り入られている。また、車体全体も航空機に類似した円形に近いものになっており、これまでの車両とは全く異なるデザインが導入された。T型パンタグラフなど過去に例を見ない技術もふんだんに取り入れられたが、一方で車内定員が300系や700系と異なることから、特にダイヤ乱れ時の柔軟な運用ができないなどの問題があった。

16両編成9本が製造され、長らく「のぞみ」の最速達列車に充当された。後継となる700系の最高速度が285km/hであり、N700系の登場まで「最高速」車両として不動の地位を確立していた。

2007年以降、500系と同じく300km/h運転が可能なN700系が増備されたことにより、本系列は2010年をもって「のぞみ」運用から撤退。これと前後して8両編成への短縮が行われ、現在は山陽新幹線内限定で「こだま」にて運用されている。

山陽「こだま」への転用に伴い、最高速度は285km/hへダウンしているほか、特徴的だったT型パンタグラフはシングルアーム式に交換、喫煙ルームの新設などが行われている。

現在は新大阪~博多の「こだま」および博多南線で運用されている。かつては8両編成による「ひかり」の定期運用が存在した。