E2系1000番台(後期増備車) – グリーン車/普通車/トイレ・洗面台

車体側面(左/上)とロゴ(右/下)の様子。

E2系1000番台はもともと東北新幹線「はやて」用として導入された経緯から、車体側面の帯色のピンクは「つつじ」、ロゴは「りんご」といずれも東北をイメージしたものになっています。

モケット

(左)座席 (中)カーテン (右)カーペット

撮影日時・場所

撮影日時:2023年1月・2月・9月

場所:上越新幹線 ガーラ湯沢駅 「たにがわ」86号ほか

備考

「J69編成以前」「J70編成以降(本項)」を区別するため、当ページではJ69編成以前の編成について「在来E2系1000番台」と表現します。

>>E2系1000番台(J69編成以前)の項もぜひ併せてご覧下さい。

普通車 偶数号車 車内

変わって普通車を見ていきます。

まずは偶数号車から。新形式の座席を搭載してイメージがガラッと変わったグリーン車とは裏腹に、普通車の車内は>>在来E2系1000番台のそれと大差ありません。

視覚上の違いといえば、荷物棚に読書灯が設けられていること、通路上のLED表示装置が大型化されている程度です。

車内を反対から見た様子(左/上)と天井の様子(右/下)。

普通車 偶数号車 座席

座席の様子。(左/上)が一般席区画、(右/下)が車端部です。

座席単体ではやはり>>在来E2系1000番台とほぼ同一(というか全く同じもの)と思われます。目につくところでは、「窓下にコンセントを設置」「読書灯を設置」「車端部区画のテーブルの大型化」くらいの違いでしょうか。

3人掛け席の様子。(左/上)が一般席、(右/下)が車端部区画です。

シートピッチは980mmで、E5系以前のJR東日本の新幹線では「標準」とも言える値でした。シートピッチが1040mmに拡大されたE5系よりは確かに狭いですが、薄い背ズリ(背もたれ)のおかげか着座した状態での圧迫感は少ないように感じます。

座席を正面から見た様子。2人掛け(左/上)と3人掛け(右/下)です。

普通車 奇数号車 車内

変わって奇数号車の車内に入ります。

奇数号車はグリーンとオレンジをベースにした色調で、これも>>在来E2系1000番台と同一です。

車内を反対から見た様子(左/上)と通路の様子(右/下)。

座席モケットが暗めの色調なので、特に夜間は「明るい天井~荷物棚周り」「暗い座席まわり」が視界の上下でバサッと分かれるのは面白いところです。良い意味でメリハリの効いた車内に感じます。

普通車 奇数号車 座席

2人がけ座席の様子。(左/上)が一般席区画、(右/下)が車端部となります。

大きな変化があったのは車端部のテーブルで>>在来E2系1000番台が固定式のテーブルだったのに対し、「後期増備車」ではコンセントを備えた大型テーブルとなっています。

3人がけ席の様子。(左/上)が一般席、(右/下)が車端部区画です。

余談ですが、このE2系1000番台「後期増備車」はJR東日本の新幹線が全面禁煙となった後にデビューしています。そのため、>>在来E2系1000番台では存在した「元喫煙車の肘掛け(灰皿のあった名残で肘掛けの上下幅が若干大きい)」は廃止され、全ての普通車で共通の肘掛けが採用されているのが特徴です。

座席を正面から見た様子。2人掛け(左/上)と3人がけ(右/下)です。

この座席は>>E4系から続く座面スライド機構付きのリクライニングシートです。E2系1000番台のほか200系リニューアル改造車にも採用されるなど、2000年代に新幹線普通車のいわば“標準仕様”として一時代を築きました。

1・10号車 車いす対応区画

1号車と10号車には車いすでの利用に対応した区画があり、(左/上)が1号車、(右/下)が10号車の様子です。

この区画のみ座席配置が2+2となっているほか、車いすでの利用を考慮して非常用呼び出しボタンが低い位置に設けられているのが特徴です(→「備考」も参照)。

【備考:同じ車椅子対応区画なのに、仕切扉の横幅が違う…?】

上の写真を見ると、10号車はデッキと客室の仕切扉が幅広になっているのに対し、1号車の仕切扉は一般席と同一仕様となっているのが分かります。

サイト制作にあたってJR東日本の公式サイトを確認したものの、1号車が車いす対応である旨の記載はありませんでした。また、10号車の場合は隣接する9号車に車いす対応のトイレ・洗面台がありますが、1号車にはそれがありません。

積極的に案内されていないこと及び上記の事情から、(単なる私の推測ですが)1号車の車いす対応設備はいわば「サブ」的な位置付けであるものと思われます。なおこれは本系列特有ではなく、現代のE5系・E7系も同一の仕様です。

1号車の車いす対応席の様子(左/上)。1号車の11番A・B席がこの座席となります。跳ね上がる肘掛け、車いす固定用のベルトなどの設備がある他は、通常の2人がけと大きな違いはありません。

なおE2系1000番台が「やまびこ」「なすの」のみの運用となった2023年9月現在、1号車は基本的に自由席として使用されています。車いす利用で予約の際は、次に紹介する10号車の車いす対応席を利用することになるようです。

変わって10号車の車いす対応席(左/上)と、肘掛けを跳ね上げた様子(右/下)。こちらは10号車の1番A・B席となります。

車いす対応席 直前の区画

車いす対応席直後の3人がけ通路側は、前の席が2人がけであることから進行方向によってはテーブルがなくなります(具体的には、下り仙台・新潟方面の1号車10番C席と上り東京方面の10号車2番C席)。その代わりとして、この区画の座席には通路側にクルッと引き出せる小型テーブルが設けられており、それを展開したのが(右/下)の写真。

ご覧の通りペットボトルか缶1本を置いたらもういっぱい、という程度の大きさです。設備差は歴然としていますが、いわゆる「調整席」(突発の乗客・ダブルブッキングが発生した際の予備席)扱いにはなっていないようで、「えきねっと」上でも普通に指定できる列車がありました。

現在、1号車は基本的に自由席として使用されているので、これが問題となるのは上り列車の指定席で10号車を選ぶ時でしょうか。もっとも、あえて10号車2番C席を指名買いしてみるのも、それはそれで面白いかもしれません。

その他の車内設備

荷物棚下に設けられた読書灯(左/上)とコンセント(右/下)の様子。

普通車での読書灯・コンセントはE3系2000番台から引き続いて導入されたものですが、バリアフリーの観点から大型化された座席番号の表記は、JR東日本の新幹線ではこのE2系1000番台「後期増備車」が初の導入だったりします。

一見では在来E2系1000番台と大差ない「後期増備車」ですが、このように時代に合わせた細かい変更がちらほら見られるのが面白いところです。

デッキと客室の仕切扉

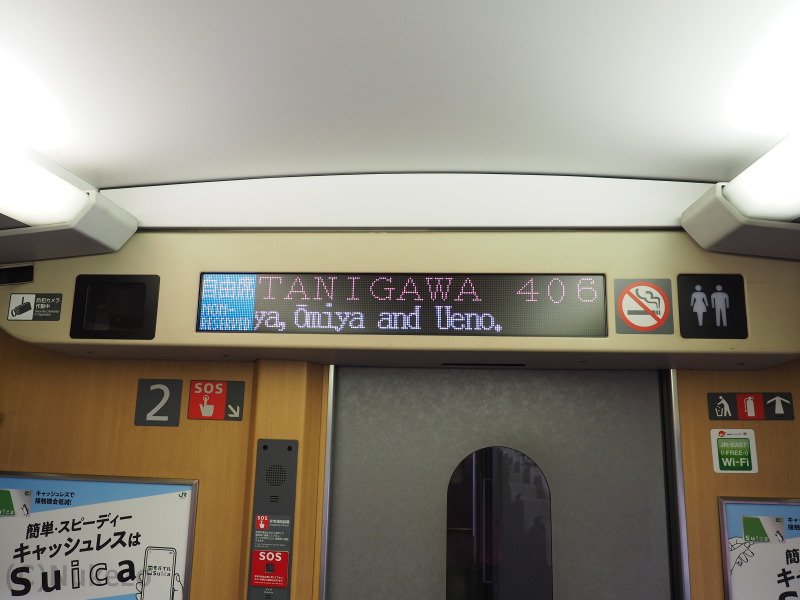

デッキと客室の仕切扉(左/上)と扉上のLED案内表示器(右/下)。

LED表示はE3系2000番台から引き続いてフルカラーとなっています。表示器は在来E2系1000番台から大幅に大型化されており、離れた場所からの視認性が大幅に向上しました。停車中は2段表記ですが、走行中は基本的に白文字の1段表示となっています。

このページは3ページ構成です。次は>>トイレ・洗面台 編です。

<<グリーン車 編に戻る。

概説

デビュー年:2010年(J70編成以降のデビュー年)

2010年に増備されたE2系1000番台(J70~75編成)について取り扱う。

東北新幹線新青森開業時に、増発用として6編成が追加で増備された。基本的には既存のE2系1000番台を踏襲するが、行先表示板の大型化・内装の近代化など、2010年当時の水準に合わせたマイナーチェンジが行われている。

2010年の東北新幹線新青森開業時から、当時の最速達列車である「はやて」に投入。E5系の投入が進むと「やまびこ」及び上越新幹線がメインの運用となった。

2023年3月のダイヤ改正をもって上越新幹線から撤退。以後は「つばさ」と併結する「やまびこ」を中心に運用される。