E2系1000番台(後期増備車) – グリーン車/普通車/トイレ・洗面台

E2系1000番台の増備は、2005年落成のJ69編成をもって一旦はストップしていました。しかし、東北新幹線の新青森開業での運用増加・200系新幹線の置換推進などから、2010年に追加で6編成が増備されています。

J70~75編成がこの「後期増備車」で、基本的な見付は変わっていないものの、行先表示板の大型化など2007年にデビューしたE3系2000番台の要素が取り入れられているのが特徴です。E2系0番台が1997年にデビューしてから、実に13年後の追加増備でした。

写真は夜の東京駅に滑り込んでくるE2系1000番台。たかが同じE2系1000番台と侮るなかれ。車内に入ると、この増備車特有の仕様が随所に見られました。さっそく見ていきましょう。

【補足:車両の呼称について】

このE2系1000番台増備車を「E2系1020番台」と記載・紹介する一部サイトがあります。

これは増備車の車番がたまたま1020からスタートしたことによるものですが、公式な呼び方ではないため当サイトでは「後期増備車」として取り扱います。

モケット

(左)座席 (中)カーテン (右)カーペット

撮影日時・場所

撮影日時:2023年1月・2・9月

場所:東北新幹線 東京駅 「やまびこ」159号ほか

備考

「J69編成以前」「J70編成以降(本項)」を区別するため、当ページではJ69編成以前の編成について「在来E2系1000番台」と表現します。

>>E2系1000番台(J69編成以前)の項もぜひ併せてご覧下さい。

9号車 グリーン車

グリーン車に入ります。天井周りや荷物棚は在来E2系1000番台と同一ながら、座席は完全に新設計のものに変わりました。

後述する様々な内装・設備は、先にデビューしたE3系2000番台を受け継ぎつつ、座席はどちらかというと(後に登場する)E5系に近いものを感じる作りです。

勝手な想像ですが、「E5系の導入に先立って似た形状の設備を設置し、実用上での問題点やその他課題を洗い出す」といった目的があったのかもしれません。

車内を反対から見た様子(左/上)と天井の様子(右/下)。

在来E2系1000番台と比較して、座席に背面テーブルが設置されたのが視覚上の最大の違いです。

グリーン車 座席

座席の様子。(左/上)が一般席区画、(右/下)が車端部となります。

座席モケットこそ在来E2系1000番台と同じですが、付帯設備はインアームテーブル、背面テーブル、カップホルダー、カサ入れ、電動レッグレスト、ピローなどと大幅に増強されているのが特徴です。電動レッグレストは先に登場していたE3系2000番台から引き続いての導入となりました。

一見ではE5系グリーン車のモケット違いですが、E5系で取り入れられた座面チルト機構(リクライニング時に座面がわずかに沈み込む)は省略されているほか、コンセント回りや背もたれの形状が若干異なっています。

座席を正面から見た様子(左/上)と、枕部分のアップ(右/下)。

枕は上下可動式となっており、頭の位置に合わせて位置を調整することができます。

レッグレスト(左/上)と座席背面(右/下)のそれぞれアップ。

レッグレストはE3系2000番台から引き続いて電動式。一方で、在来E2系1000番台にあったフットレストは廃止されました。JR東日本の新幹線グリーン車ではE3系2000番台以降、フットレストに代わってレッグレストが主流となっており、本系列もそれに則ったものと思われます。

9号車13D席 車いす対応席

9号車の13D席は車いすでの利用に対応した区画となっており、最寄りの乗降用ドア(左/上)・デッキと客室の仕切扉(右/下)は他のそれよりもやや広めに取られています。

車いす対応席の全景(左/上)と全展開状態(右/下)。

基本的な設備は他の区画と大差ないものの、車いすでの利用を想定して車いす固定用ベルトなどが設けられているのが特徴です。

車いす固定用ベルト(左/上)と、ソデ体(肘掛部分)のコンセント(右/下)のそれぞれアップ。

座席は一見きれいに見えるものの(右/下)の写真からも分かるように、随所に塗装の剥げが見受けられました。2010年のデビューから13年、決して“古い”とは言えない同車ですが、それだけ日々ヘビーに使い倒されてきたということなのかもしれません。

車いす対応区画 直前

車いす対応席直後の席(9号車12番C・D席)の様子。

車いす対応席直後の2人掛け通路側は下り仙台・新潟方面行きにおいて、前方に座席がありません。在来E2系1000番台では、フットレストがなくなることから代用のオットマンが設置されていました。しかしこの「後期増備車」では、そもそもフットレストがないので設備差はないと判断されたのか、オットマンは設置されなくなっています。

ちなみにこの座席の窓側(右/下)は、ご覧のように背面テーブルが少し右側にずれた状態で展開。これは、車いす対応席が(他の座席と比べて)やや窓から離れて設置されていることによるものです。

いずれにしても、この9号車12番C・D席は下り列車においてややアレな席となるわけですが、所謂「調整席」(突発の乗客向けに存在する予備の座席)の扱いには特段なっていないようです。指定席券売機上でも普通に指定できました。

座席まわりの設備

センターアームレスト部分の様子。

読書灯・電動レッグレストの操作・リクライニングボタンが備わる(左/上)ほか、前面にはコンセントが設けられています(右/下)。

一見、E5系と同一に見えながらセンターアームレスト下の処理が異なっている(=E5系ではセンターアームレスト下に、座席とは独立したクッションが入っている)のが特徴と言えそうです。

カップホルダー(左/上)とカサ入れ(右/下)の様子。

カサ入れはE3系2000番台のグリーン車にも装備されており、その流れを汲んだものでしょうか。もっとも予備知識がないと「単にヒモが輪になっている」ようにしか見えないこの設備、一般人には全く定着しなかったようです。そのためかE5系以降では廃止され、昨今の新車でも見かけなくなりました。

既に「過去の遺物」と化した感のある「カサ入れ」、乗車した際はぜひ見てみてください。

背面テーブル(左/上)とインアームテーブル(右/下)のアップ。

背面テーブルは前後に動かすことができ、窓際が一番奥、通路側が一番手前にした状態です。

読書灯の点灯状態(左/上)と座席肩部の握り手(右/下)。

読書灯は明るさは十分なのですが、E5系と比較して「スポットで明るくなる」よりは「周囲全体が明るくなる」ような感じでした。隣席に人がいる場合は、少々使いにくいかもしれません。

その他設備

車内の通路(左/上)と窓間のコートかけ(右/下)の様子。

デッキと客室の仕切扉

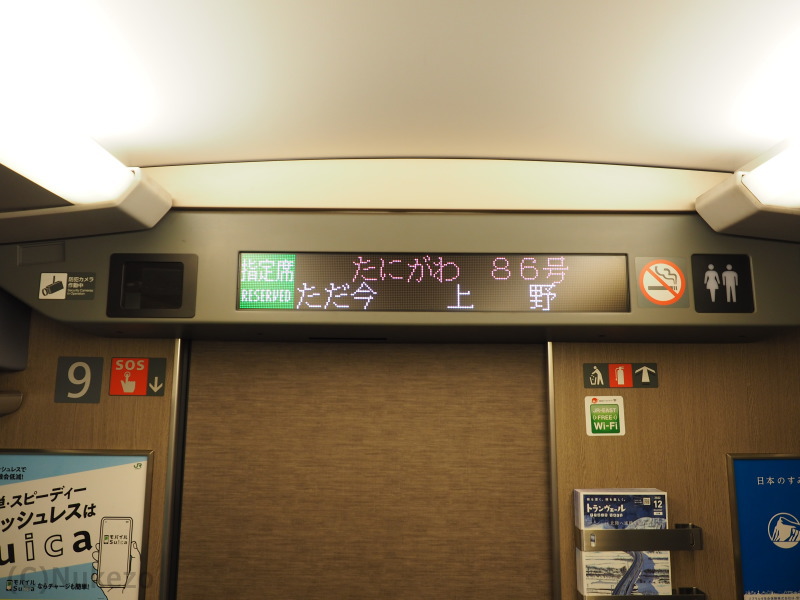

デッキと客室の仕切扉(左/上)と扉上のLED案内表示器(右/下)。

LED表示はフルカラーとなっており、在来E2系1000番台から大幅に大型化されています。もっとも、写真のような2列表示だと車内中央からはやや見づらいですが…(苦笑)。

このページは3ページ構成です。次は>>普通車 編です。

>>トイレ・洗面台 編もご覧いただけます。

概説

デビュー年:2010年(J70編成以降のデビュー年)

2010年に増備されたE2系1000番台(J70~75編成)について取り扱う。

東北新幹線新青森開業時に、増発用として6編成が追加で増備された。基本的には既存のE2系1000番台を踏襲するが、行先表示板の大型化・内装の近代化など、2010年当時の水準に合わせたマイナーチェンジが行われている。

2010年の東北新幹線新青森開業時から、当時の最速達列車である「はやて」に投入。E5系の投入が進むと「やまびこ」及び上越新幹線がメインの運用となった。

2023年3月のダイヤ改正をもって上越新幹線から撤退。以後は「つばさ」と併結する「やまびこ」を中心に運用される。