目次

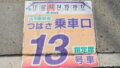

E3系1000番台「つばさ」(L53~55編成)普通車 編

車体側面のシンボルマーク。

旧塗装(銀色)時代は1種類のみでしたが、現行塗装では「山形の四季」をテーマに4種類のシンボルが用意されています。11・16号車の車体左右で異なるマークとなっており、11号車が春・夏(左/上)、16号車が秋・冬(右/下)になります。

モケット

(左)自由席 (右)指定席

(左)自由席カーテン (右)指定席カーテン

撮影日時・場所

撮影日時:2024年3月、一部2022年9月

場所:山形新幹線「つばさ」141・160号 車内

備考

「つばさ」用のE3系1000番台のうち、当サイトではL53~55編成の車内を取り扱います。

12~15号車 普通車

変わって普通車の車内に入ります。

写真は「こまち」時代に普通車指定席として使用されていた12~15号車で、車内は見ての通りブラック系の座席が並びます。「こまち」時代からは、シートカバーが黄色から白になった程度で大きな変化は見られません。

なお、写真は「こまち」用R23編成から転用されたL55編成の14・15号車で撮影しているため、天井~荷物棚の支柱が伸びているのが特徴です(後述)。

車内を反対から見た様子(左/上)と、通路の様子(右/下)。

比較用に、反対からの写真は「こまち」用R26編成から転用されたL55編成の12号車で撮影しています。基本的な見付は同一ですが、こちらは天井~荷物棚の支柱が省略されているのが特徴。そのためか、上の「全景」写真に比べて視覚的に開放感があるように感じます(→「備考」も参照)。

【備考:普通車荷物棚の「支柱」事情】

E3系には、車内の天井~荷物棚に支柱がある車両とない車両があります。

製造時期の違いによる仕様の差異と思われ、具体的には「こまち」用のR23編成以前が‟支柱あり”、E3系0・1000番台で最後期に製造された「こまち」用R24〜R26編成と「つばさ」用L53編成が‟支柱なし”となります。

山形新幹線のL53〜L55編成を見ると、L53編成は新造時から‟支柱なし”、L54編成の全車・L55編成の11~13・16~17号車はR24~R26編成からの改造車(=‟支柱なし”)です。

例外はL55編成の14・15号車で、この2両だけは‟支柱あり”の元R23編成から転用されていました。

「つばさ」化(=E3系1000番台化)改造後も、支柱はそのまま残存。2021年の「こまち」用E3系0番台全廃後は、‟支柱あり”の車内を残す最後のE3系でした。

12~15号車 普通車 座席

座席の様子。一般席(左/上)と車端部区画(右/下)です。

E257系の普通車をベースとした座面スライド機構つきのリクライニングシート、シートピッチは“ミニ新幹線標準”とも言える980mm、付帯設備は背面テーブル・カップホルダーと、‟無難なラインを全ておさえた”ような作りになっているのが特徴です。

あえて言えば、フットレストが備わっているのが珍しいところです。それが「この座席の最大の見どころ」と言っても過言ではありません(→「備考」も参照)。

【備考:E3系普通車のフットレスト事情】

このフットレストは、2005年以降に製造されたE3系の増備車(R18~26編成とL53編成)で導入されました。JR東日本の新幹線の「普通車」では初めてのフットレスト導入で、東京~秋田を乗り通すと4時間超えがザラだったE3系「こまち」(当時)のサービスアップを図ったものと思われます。

もっとも980mm程度のシートピッチではフットレストを展開するとかえって足元が狭くなるほか、フットレスト本体が小さく両脚を乗せづらいなど、使い勝手はそう良いものではありませんでした。

2007年にデビューした「つばさ」用のE3系2000番台にも引き続き取り入れられましたが、E5系以降では導入されていません。

(さらに補足)

余談ですが、新幹線の普通車のフットレストは過去に100系の一部(G16編成以降)にも取り入れられたことがあります。ただ、300系以降ではやはり廃止されてしまいました。「新幹線の普通車のフットレストは定着しない」というのは、もはや一種の‟ジンクス”なのかもしれません。

座席を正面から見た様子(左/上)と、座席肩部のグリップ(右/下)。

座席の基本的なフォルムは、E257系の普通席によく似ています。座席両端の肘掛けの形状が若干異なること、肘掛けのリクライニング・座面スライドの操作方が(E257系は座面スライドがレバー状になっているのに対し)ボタン式になっている程度の違いしかありません。

12号車 車いす対応区画(1D席)

12号車東京寄りの1D席は車いすでの利用に対応した区画となっており、座席は1人掛けとなっています。

全景(左/上)と、車いす対応席(右/下)の様子。カップホルダー・フットレストも、この区画だけはしっかり1人分となっています(笑)。

車いす対応席の全展開状態(左/上)と、ベルトなど器具類のアップ(右/下)。

座席の台座部分に「AC100V」と書かれたコンセントがありますが、これは清掃時などに使用する業務用のもの。取材時、ここに陣取ってスマホを充電している猛者を見かけたので走行中も通電はしているようですが、本来の使い方でない以上利用は自己責任ですね。

12号車 車いす対応区画 直後(2C・2D席)

車いす対応席は1人がけのため、直後の2人がけ通路側は進行方向によってはテーブルがありません(具体的には東京行きの12号車2番C席)。そのため、この区画にはインアームテーブルが設けられています。

座席の全景(左/上)とインアームテーブル(右/下)のアップ。インアームテーブルは、五角形のような不思議な形をしています。なぜこのデザインなのでしょう?

16・17号車 普通車(元・自由席)

変わって16・17号車の普通車を見ていきます。

こちらは自由席(~2023年3月改正以前)として使われていた号車。座席・床の色調がブルー系になっているのが視覚上の違いです。

製造当初から「つばさ」用のL53編成・「こまち」から転用されたL54・L55編成どちらもこの内装になっており、このうち後者は「こまち」でも自由席として使用(~2002年12月改正以前)されていました。

車内を反対から見た様子(左/上)と、通路の様子(右/下)。

座席・床材ともにブラック系の色調で統一されている指定席号車と比べ、こちらのほうが車内が明るく見える気がします。

16・17号車 普通車 座席

16・17号車の座席(左/上)と車端部区画(右/下)。

座席本体・付帯設備とも指定席号車のそれに同じですが、こちらはシートピッチが910mmとなっています。たかが70mmの違いですがされど70mmで、背面テーブルと座面の間隔が明らかに‟詰まっている”のがお分かりいただけるかと思います。

なお、座席モケットに合わせてカーテンも青系になっています。写真は元「こまち」のL55編成で撮影していますが、伝え聞くところでは「つばさ」への転用にあたってL53編成と同じカーテンに新調したとのこと。名実ともに「つばさ」仕様になっているのが垣間見えるポイントでした。

座席を正面から見た様子(左/上)と、座席肩部のグリップ(右/下)。

「つばさ」では2023年3月に全車指定席化されており、以降は同一料金ながら号車によって設備差が生じていました。

また、この16・17号車はシートピッチが狭い分後継のE3系2000番台より若干定員が多かったのですが、全車指定席化後は2000番台と同じシートマップが適用されていたようです(→「余談」も参照)。

【余談:E3系1000番台とE3系2000番台の自由席事情】

指定席・自由席で設備が異なっていたE3系1000番台(勿論0番台も含む)に対し、E3系2000番台では全ての普通車でシートピッチが980mmに広げられていました。

このシートピッチ拡大により、2000番台の16号車と17号車の座席数は1列ずつ減っています。具体的には1000番台が16号車16列・17号車14列だったのに対し、2000番台は16号車15列、17号車13列。要するに、1000番台には普通席が2列余分に存在していたことになります。

しかし予約システムの「えきねっと」のシートマップは、圧倒的多数を占める2000番台を基準に作られていたようです。(私が取材時に確認した限り)1000番台が充当される列車でも2000番台と同一のそれが表示されました。

従って、これら余分の普通席は「調整席」として使用されていたものと思われます。

(参考)L55編成の荷物棚2種類

参考として、一般的なE3系1000番台(L53~L55)と、元「こまち」R23編成から転用されたL55編成の14・15号車の違いを比較してみましょう。

まずは天井から。一般的なタイプ(左/上)と、L55編成の14・15号車(右/下)です。

荷物棚部分をアップで。例によって一般的なタイプ(左/上)と、L55編成の14・15号車(右/下)。

単に支柱を省略しただけかと思いきや、天井のアーチ部分や荷物棚まわりの処理が両者で全く異なっているのが分かります。この違いも、突き詰めてみるとけっこう‟奥が深い分野”なのかもしれません。

その他の車内設備

最後に指定席・自由席ともに共通の設備を一気に見ていきます。荷物棚(左/上)とコートかけのアップ(右/下)。

荷物棚はガラス張りですが、JR東日本の新幹線車両では珍しい採用例と言えます。E2系1000番台やE4系は単なる棚、E3系2000番台・E5系以降は読書灯併設となり、このようなガラス主体の棚は昨今あまり見られなくなりました。

デッキと客室の仕切扉(左/上)と、座席番号の表記(右/下)。

仕切扉本体はなぜか木目調になっており、指定席・自由席ともに共通の柄です。基本的に暗い色が多いE3系1000番台の車内では貴重な「明るい色」であり、車内を見渡した時も良い‟アクセント”になっていたように感じます。

デッキ・乗降用ドア

デッキの乗降用ドアまわりの様子。

デッキ周りは一見「こまち」時代から大きな変化はなさそうに見えて、「つばさ」への転用改造時に圧縮機構つきリサイクルダストボックスの撤去・一部スペースの荷物置き場化などが行われています(※グリーン車の項で先述)。

このページは3ページ構成です。次は>>トイレ・洗面台 編 です。

目次

概説

デビュー年:1999年(E3系1000番台のデビュー)

E3系1000番台は山形新幹線「つばさ」用の車両。1999年の新庄延伸に伴って増備されたL51・52編成、2005年の輸送力向上に伴って増備されたL53編成、2014年に「こまち」用編成からの転用で登場したL54・55編成の3グループがある。

「こまち」用のE3系0番台をベースに7両編成で登場したL51・52編成が2014年に老朽化のため廃車されたのに伴い、余剰となっていた「こまち」用編成を転用したのがL54・55編成。なお、L53~55は製造時期が(L55編成の14・15号車を除き)同じ2005年であり、基本的な仕様は共通である。

E3系2000番台と共通運用が組まれ、「つばさ」「なすの」で活躍。2024年3月のダイヤ改正以降は定期運用から離脱(JR東日本が運営するネットショップ「>>JRE MALL」上の記載による)した。L53・L55編成は改正後ほどなくして解体線に入り、L54編成は改正後もしばらく残存したが運用に入ることはなく、同年8月暮れから解体が開始された。

このページは3ページ構成です。次は>>トイレ・洗面台 編 です。