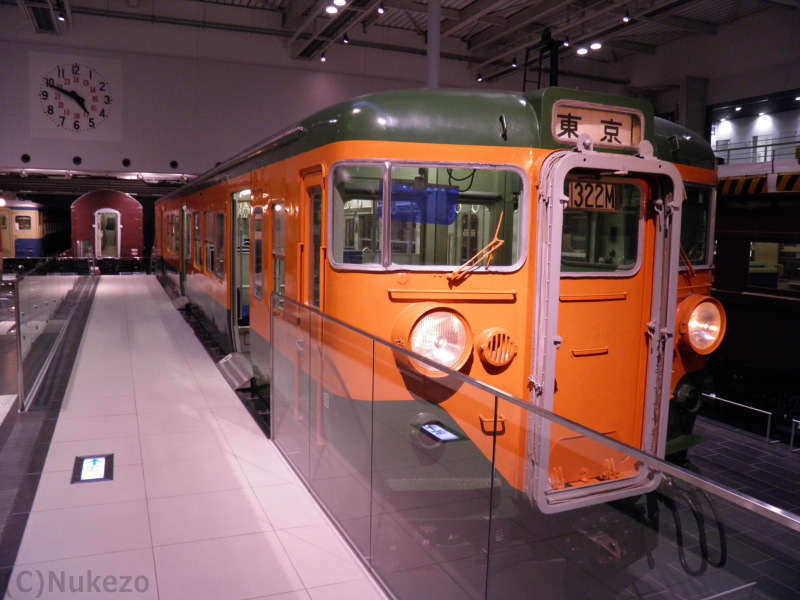

111系「リニア・鉄道館」保存車

2009年にオープンし、新幹線を多数展示していることで話題となった名古屋の「リニア・鉄道館」。メディアなどでは新幹線の展示ばかり扱われる気がする日この頃ですが、同所には在来線で活躍したディープな車両の数々も多数展示されています。

このページでは、その一つであるクハ111-1を見てみましょう。「近郊型電車の原型となった歴史的意義のある車両」ということで保存対象に選ばれたとのことです(→「備考」も参照)。

【備考:クハ111-1の経歴】

クハ111-1は日本車輛製造株式会社の製造(いわゆる「日車」)により、1962年5月29日に落成した車両です。

まずは大船電車区(現在の鎌倉総合車両センター)に配属され、東海道本線の東京口で運用。1969年9月4日に静岡運転所へ転属し、静岡地区のローカル輸送のほか、たまに増結車として東京まで顔を出すなど広い範囲で活躍していました。

国鉄末期の1987年2月10日に廃車となってからは長らく「佐久間レールパーク」で保存されていましたが、2009年にリニア・鉄道館へ移設・公開されて現在に至っています。

(余談)

「佐久間レールパーク」には同じトップナンバーの電動車ユニット(モハ111-1・モハ110-1)も保存されていたものの、こちらは2010年頃に解体されました。

モケット

(↑)普通席

撮影日時・場所

撮影日:2017年01月・2019年6月

撮影場所:名古屋 リニア・鉄道館 館内

備考

当ページでは解説の便宜上、111・113・115系など「国鉄時代に製造された近郊型電車」の総称として「111系列」と記載しております。

車内全景

車内の全景。

リニア・鉄道館では車内が公開されており、第一ドア~第二ドアの間のみ立ち入ることもできます。車内は薄い緑色の化粧板、昔ながらの青いモケットなど、111系デビュー当時の雰囲気がそのままに残っていました。

【備考:座席は全て着席禁止です】

一部の座席には「着席禁止」のプレートがありますが、プレートがないからといって座って良い席ではありません。

乗降用ドア前にある「座らないでください」の看板の通り、「全席着席禁止」です。

クロスシート

クロスシートの全景(左/上)と、座席を正面から見た様子(右/下)。

一見何の変哲もないように見えるクロスシートですが、111系列の中でも最初期に製造された車両のため、細かい仕様が異なっています。

目につく限りでも、「背もたれ下部の張り出しが少ない」「クッションが全体的に薄い」「座席肩部のかまぼこ形手すり」などの違いが見られます。

ドア脇ロングシート

ドア脇の2人がけロングシート(左/上)と、灰皿のアップ(右/下)。

「リニア・鉄道館」では、着座に加えてカーテン類の展開なども禁止されているため、付帯設備類は展開しない状態で撮影しています。

運転台直後の区画

運転台直後の様子(左/上)と、2人がけ(右/下)の様子。

運転席直後は機器室の関係で、運転席側は2人がけ・反対側は3人がけ席という、左右非対称の作りになっています。

反対側の3人がけ席(左/上)と、車内に書かれている車両番号(右/下)。

111系の車両番号は銘板(プレート)の上に記載されている例が多いのですが、この車両は盗難防止のためか、車内に直接書かれています。

車内設備

天井の様子(左/上)と、車内放送用のスピーカー(右/下)。

クハ111-1は最後まで非冷房だったため、天井に空調装置の類はなく、扇風機が一定間隔で並ぶのみとなっています。

網棚(左/上)と窓間のコートかけ(右/下)。

窓間のコートかけは、現在残っている111系列より全体的に細いのが特徴です。これも、最初期の111系列でのみ見られた仕様のようです。

通路(左/上)とクロスシートの手かけ(右/下)の様子。

手すりとしてはこれでもいいような気がしますが、これだと1人しか握ることができません。これが混雑時に難となったことから、中期以降の車両では(今日でもよく見かける)四角形の手すりに改良されたそうです。

概説

デビュー年:2009年(リニア・鉄道館での展示開始)

名古屋に所在する「リニア・鉄道館」で保存されている111系先頭車 クハ111-1を取り扱う。

113系の原型となった111系の先頭車であり、1962年に製造。以後、東海道線の東京口で使用されたのちに静岡へ転属し、東海道線を中心に運用された。

同車は国鉄分割民営化前の1987年に営業用車両としての一線を退き、その後静岡県の天竜にかつて存在した「佐久間レールパーク」にて1991年から展示されていた。その後2009年にリニア・鉄道館に移設され、現在に至っている。

車内は第一ドア~第二ドア部分までが公開されており、登場当時の内装を現在に残している。なお、リニア・鉄道館の規定により、座席への着座などは不可能。