103系1500番台「筑肥線」

福岡県の姪浜から、佐賀県の唐津までを結ぶ筑肥線。同線は、姪浜で接続する福岡市地下鉄と直通運転を行うために、JR九州では珍しく直流電化が採用されています。

そんな同線の輸送を長年支えてきたのが、この103系1500番台。201系・203系よりも後の登場ながら、「制御装置が103系と同じだから」という理由で103系の仲間にさせられたなった番台です。かつては福岡市地下鉄まで直通していましたが、2015年以降は筑前前原~唐津~西唐津のみでの運用となっていました。

写真は唐津駅でのカット。通常塗装(左)と、国鉄塗色の復刻編成(右)です。

車体側面の様子。

2025年現在は3両編成のみが在籍している103系1500番台ですが、(右)の写真に5号車とあるように、号車札のステッカーはなぜか4~6号車となっています(→「備考」も参照)。

【備考:103系1500番台の号車札事情】

私が取材時に遭遇したのはすべて「号車札が4〜6の編成」でしたが、帰宅後に調べてみたところ「号車札が1〜3の編成」(※私は遭遇できず)も存在しました。

どうやら「6両編成時代の名残」のようで、現在はどちらも同じ扱いで運用されているとのこと。

ちなみに、ホームドアのある筑前前原駅では「4〜6号車」表記の編成でも当たり前のように1〜3号車の位置に停車します(笑)。

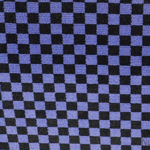

モケット

(左)座席 (中)カーテン (右)床

撮影日時・場所

撮影日:2025年10月

撮影場所:筑肥線 唐津駅 車内

備考

本系列が運用される唐津~西唐津は厳密には唐津線ですが、筑肥線の多くの列車が直通していることから、便宜上「筑肥線」のタイトルとしています。

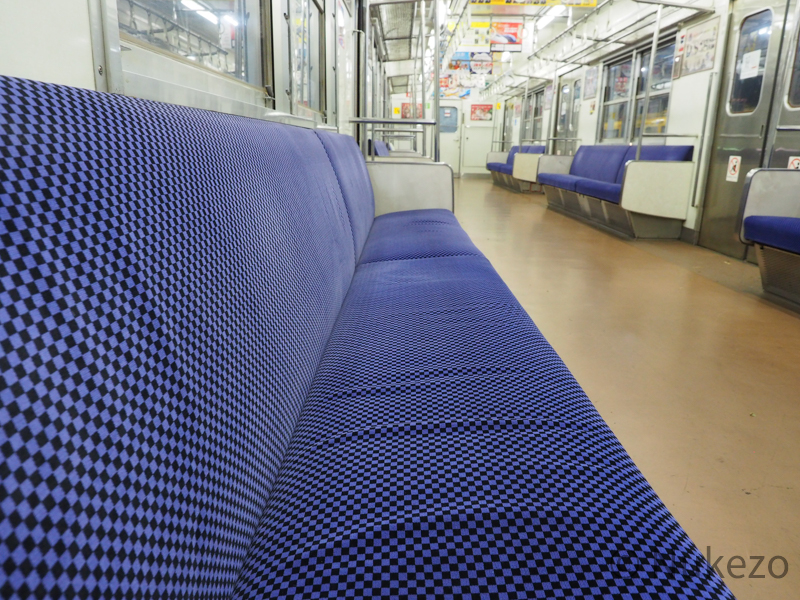

車内全景

車内の全景。

座席両端の仕切り、すっきりとした天井などを見ると、やはり(103系というよりは)201系・203系世代の雰囲気を感じる内装です。

座席モケットは2000年代に換装されていますが、それ以外はデビュー時から大きく変わっていないようでした。

座席

ドア間の7人がけ(左/上)と、座面のアップ(右/下)。

座席モケットは青と黒の市松模様で、JR九州では国鉄型車両を中心にあちこちで見られるタイプです。座面のスプリングは意外にも効きがよく、良い意味で103系らしからぬ座り心地でした。

車端部 (優先席含む)

続いて車端部を見ていきます。一般区画(左/上)と、隣がトイレ付き車両の区画(右/下)。

車端部そのものの設備はどちらも同じですが、トイレ付き車両は連結面の窓が省略されているため、雰囲気の比較用に掲載しています。

車端部の座席。一般席(左/上)と優先席(右/下)です。

車端部は片側が優先席となっており、背もたれのカバー&窓のシールで区分けしています。2013年頃までは車端部に近いドアの7人がけ側が優先席でしたが、福岡市地下鉄の車両と優先席の位置を揃えるために、後年こちらに移設されてきました(→「備考」も参照)。

【備考:カバーとシールを移動するだけで…】

JR九州でよく見かける「一般席と同じ座席モケット&カバーと窓シール」の優先席は、元々はコストカット&優先席と分かりやすい趣旨で導入されたようです。

しかし、同時に「座席カバーとシールを移動するだけで優先席の位置が変更できる」という副次的な効果も生んでおり、103系1500番台の場合はそれが活かされたことになります(笑)。

余談ですが、日本には同じ優先席の移設でも相当に手間のかかる工事を強いられたケースが存在します。興味のある方は、ぜひ当サイトの>>該当ページをご覧になってみてください。

運転台直後の区画(優先席含む)

運転台直後のロングシート全景(左/上)と、その座席の様子(右/下)。

優先席は基本的に車端部(先述)にありますが、先頭車は運転台の関係で7人がけ席の一部にカバーをかけて優先席としています。

運転台直後

運転台と客室の仕切り部分(左/上)と、なぜかある温度計の様子(右/下)。

昨今ではめっきり見かけなくなった、赤液式の温度計が現役です。周りはすっかり黄ばんで年季が入っており、おそらくデビュー当時からここにあるものと思われます。

車いすスペース・トイレ(外観)

※ トイレ内部の様子は後述します。

西唐津寄りの先頭車にはトイレが設けられています。全景(左/上)と、トイレ脇の車いすスペースの様子(右/下)。

もともとはトイレが無かった1500番台ですが、福岡空港から唐津まで乗り通すと1時間30分以上かかることから2002年に全編成を対象にトイレ設置工事が行われました。

貫通扉に干渉しない&車いす対応という2つの命題を達成するため、トイレ本体は(言うなれば)台形状の珍しい形をしているのが特徴です。

車内設備

天井(左/上)と通風孔(右/下)の様子。

冷房の吹き出し口は、照明脇のラインフロー(内側にある金属製のカバー)です。製造時から扇風機は設置されておらず、このあたりも103系ながら201・203系世代の設計が取り入れられたと見えます。

また、扇風機だけでなくラインデリア(換気扇)も省略されていますが、(右/下)の通風孔がその代用なのでしょうか?

網棚(左/上)と床面(右/下)の様子。

床面の点検フタは電動車(1~2または4~5号車)にあり、国鉄型の電車では“定番”ともいえる仕様でした。

座席両端の仕切り(左/上)と、座席下のカバー(右/下)。

201系で初導入となった座席両端の仕切りは、本系列にも水平展開されています。

つり革(左/上)と窓まわりのアップ(右/下)。

あまり見かけない形のつり革ですが、握り手の上部分に広告を挿入できる枠がついたタイプです。1980~1990年代にかけて流行ったデザインで、かつては東京都交通局の10-000形などでも見られました。

見ての通りレールと平行方向に向いているので、一般的な“レールと垂直方向”のつり革に慣れている私は正直かなり違和感を感じました。乗車の際は座席に座って満喫するのはもちろん、このつり革もぜひ握ってみてください。

ドア

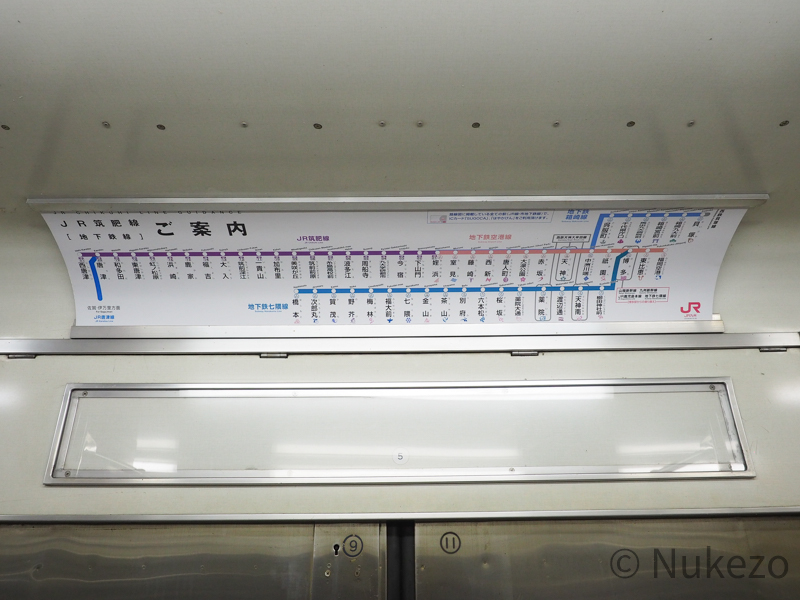

ドア(左/上)と、ドア上の広告枠・停車駅案内(右/下)の様子。

ドアは201系・203系に倣ってか、窓が小さいタイプが採用されています。

トイレ(内部)

トイレを外から見た様子(左/上)と、内部の全景(右/下)。

トイレの設置工事は2002年から始まりましたが、洗浄方式は当時の最新鋭だった(そして今も主流の)真空式が採用されています。やや年季は感じますが、清潔に維持されているようで臭いもほとんどありませんでした。

概説

デビュー年:1982年

唐津線・筑肥線と福岡市地下鉄空港線の直通運転用として、1982年にデビュー。

当時、省エネ性能に優れた電機子チョッパ制御の201・203系が登場していたが、唐津線・筑肥線では運行本数や駅間距離の関係からその効果を十分に発揮できないと判断され、従来の抵抗制御方式を採用した103系として投入された。

一方で、内装は当時の最新鋭だった201系をおおむね引き継いだ。福岡市地下鉄へ乗り入れることから、火災対策はA-A基準(地下鉄に乗り入れできる難燃基準)に準拠している。

福岡市地下鉄はATOによるワンマン運転だが、本系列はATOが搭載されておらず、ホームドアとの連動にも非対応。このため、福岡市地下鉄では本系列の充当列車に限り、地下鉄内では車掌が乗務するツーマン運転となっていた。

デビュー当時は6両編成だったが、1989年に一部編成が3両編成に組み替えられている。3両編成は主に筑前前原~西唐津のローカル輸送に使用され、2000年にはJR線内のみワンマン運転が可能な改造を実施。他方の6両編成は、引き続き地下鉄直通列車に運用されていた。

しかし、2011年から地下鉄線内で老朽化による故障が多発。翌2012年にも103系1500番台の故障による長時間の運転見合わせが相次ぎ、福岡市交通局がJR九州に対し「車両の早期更新」を要請する異例の事態となった。2015年より後継の305系が投入され、103系1500番台は地下鉄乗り入れ運用から撤退。これに伴い、6両編成は全廃となっている。

2025年現在は3両編成のみが在籍し、筑肥線・唐津線の筑前前原~西唐津で運用。今後、東京臨海高速鉄道から中古導入した70-000形で置き換えられるという一部報道もある。