富山地方鉄道10030形

JR富山駅に隣接する電鉄富山を起点に、岩峅寺・立山・宇奈月温泉を結ぶ富山地方鉄道。いろいろな車両が在籍する同線ですが、当ページではその中でも10030形を見ていきます。

写真は夜の宇奈月温泉駅に停車中の様子。見ての通り、「テレビカー」と呼ばれた京阪3000系の譲受車になります。基本的に普通列車で運用されていますが、きわめてまれに特急「うなづき」にも入るなど富山地方鉄道全線でオールマイティーに活躍されているようです。

モケット

(左)座席 (中)優先席 (右)カーテン

撮影日時・場所

撮影日時:2022年9月

場所:富山地方鉄道線 宇奈月温泉駅 車内

備考

10030形は2024年春頃に座席カバーの撤去が行われていますが、当ページでは撤去前の2022年9月に撮影した様子を紹介します。

2025年現在の内装とは異なり、近日中に撤去後の様子も掲載予定です。

普通車 車内

車内に入ります。

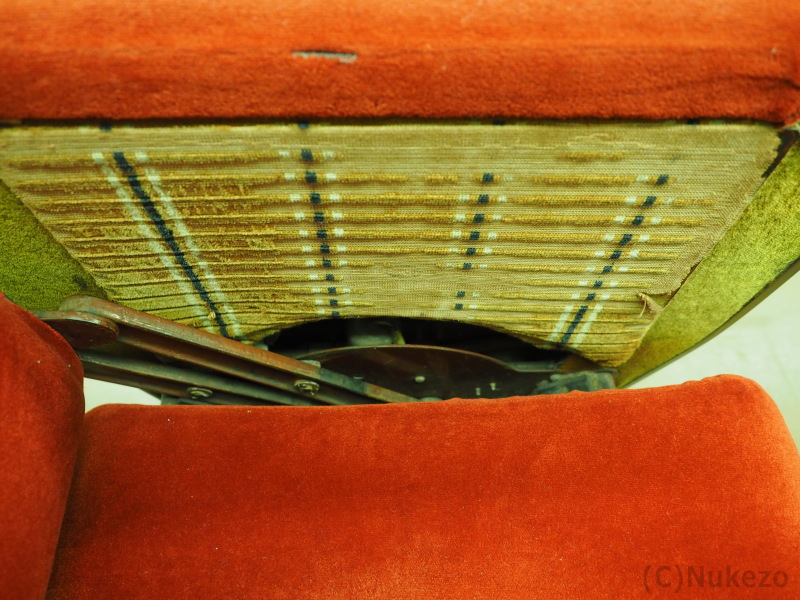

座席モケットは京阪時代はブラウン系でした。ただ、老朽化による擦れのためか、富山地鉄への移籍後に背もたれのみ赤いタイプに換装されています。

座席

座席の様子です。一般席(左/上)と、車端部区画(右/下)のアップ。

シートピッチは公称900mmですが、座席下がふさがっていること&背もたれの角度などから、実際の座った感覚は900mmにしては狭め、というのが正直なところでしょうか。特に車端部区画(右)の足元は見ての通りものすごく狭いので、ゆったり過ごしたい方は他の区画を選ぶと良さそうです。

なお、写真は10031-10032編成で撮影したもので、ひじ掛け部分にもモケットが回り込む豪華な仕様です。10033以降の編成ではこの部分が単なるFRPとなっており、これは京阪時代からの個体差のようです。

座席を正面から見た様子(左/上)と、向かい合わせ状態(右/下)。

窓側には、壁にいわば‟埋め込まれた”ひじ掛けが存在します。これで窓側・通路側の設備差がないように…ということらしいですが、ひじを入れるには如何せん狭すぎです。実際の使い勝手は、どうしてもイマイチと言わざるを得ません(→「備考」も参照)。

【備考:壁にうめこまれたひじ掛け】

このタイプのひじ掛けは、かつて国鉄の>>583系でも導入されていました(「きたぐに」の項参照)。

583系は1968年、富山地方鉄道10030系(京阪3000系)は1971年のデビューと、どちらも同じ時期の登場です。当時のトレンド、というか流行りのようなものだったのかもしれません。

窓下のひじかけ(左/上)と、座席の転換部分のそれぞれアップ(右/下)。

ひじかけ下には座席番号プレートが取り付けられており、座席指定列車での運用時に使用するものと思われます。もっとも、最近の座席指定列車は別の車両での運転が多く、10030系のこのプレートが本領を発揮する機会はそう多くなさそうです。

車端部

続いて車端部に入ります。全景(左/上)と、かつての補助席のアップ(右/下)。

京阪時代はここに「ジャンプシート」があり、ラッシュ時は立席スペースとして、閑散時は座席として利用できました。富山地方鉄道への移籍後は使用されていないようで、ご覧のとおり取っ手を撤去して完全に使用不可とされています。

車内設備

天井(左/上)と、荷物棚のアップ(右/下)。

全体的には京阪時代から大きく変わっていないものの、富山地方鉄道への移籍に伴って天井に中づり広告が設置されています。

通路(左/上)と、化粧板(右/下)の様子。

化粧板はえらく風雅な柄ですが、金箔をちりばめて彩雲をイメージしたものとのこと。京阪時代からの仕様で、富山地鉄への移籍後もそのまま残っています。金箔は経年ゆえかややくすんでしまっていますが、それも‟味”ですね。

ワンマン機器

ワンマン機器を見ていきます。運転台後ろの運賃箱(左/上)と、後ドア脇の整理券発行機の様子(右/下)。

京阪時代~富山地方鉄道への移籍後しばらくは、こちらも2列の転換クロスシートが設置されていました。ワンマン化改造時に座席は全て撤去され、現在はこのようなフリースペースとなっています。

ドア

乗降用ドアを外から見た様子(左/上)と、ドア自体のアップ(右/下)。

京阪3000系が導入された「京阪特急」は通勤ライナー的な列車でもあり、ラッシュ時の便を図ってドアは1,100mmの幅広タイプが採用されました。富山地鉄でもラッシュ時はその威力を発揮しているようで、実際に私が乗った時もスムーズに乗降が進んでいたように記憶しています。

【備考:幻に終わった阪急2800系の富山入り】

1980年代後半、富山地方鉄道は、自社の旧型車両を置き換えるために中古車両の導入を検討していましたが、当初は阪急電鉄2800系が最有力候補とされていました。

2800系は当時、すでに全車が3ドア化・ロングシート化改造されていました。これを譲り受けて、2ドア・クロスシート車に‟復元”するというのが当初の計画です。しかし、そうなると必要になるのは大量のクロスシート。そのクロスシート探しの最中に、富山地方鉄道が出会ったのが京阪3000系でした。

寡聞ですが、富山地鉄の担当者は「座席がもらえれば」程度の温度感だったようです。しかし、3000系は最初から2扉のクロスシート車。阪急2800系より改造内容が少なく、しかもより新しくて状態もよいと来れば、京阪3000系を(座席だけと言わず)車体ごともらった方が明らかに合理的でした。

かくして、阪急2800系が富山地鉄を走る計画は幻となり、京阪3000系がその役目を引き受けて現在に至っています。

もっとも京阪3000系と富山地方鉄道では軌間が異なるため、足回りだけは全交換することに。こちらは営団3000系の部品が転用されました。

概説

デビュー年:1991年(富山地方鉄道10030形としてのデビュー)

14710系の置換を目的として、京阪電気鉄道で使用されていた3000系を譲り受けて1991年にデビュー。

京阪3000系は標準軌(1,435mm)だが、富山地方鉄道は全線が狭軌(1,067mm)であるため、同線への入線にあたって足回りの走行装置が営団3000系(現在の東京メトロ)のそれに交換されている。系列番号の「10030」は、この営団3000系から取ったもの。

営業開始からしばらくは京阪時代の塗装のまま運行されていたが、1999年に富山地鉄カラーに統一。その他、ワンマン化改造や連結器の変更、乗り心地向上を図った台車や主電動機の変更(419系・485系などの八製品)を経て現在まで使用されている。

2021年に車両の不具合で第4編成が廃車されているが、2025年現在も残りの15両(2両編成×7・ダブルデッカー車1両)が現役。すでに富山地方鉄道での活躍期間の方が長くなった。