|

鉄道・高速バス 車内・座席写真のサイト |

|

|

|

||

211系3000番台「高崎地区」

首都圏の各路線に新型車両が次々と導入されていく中で、高崎地区のローカル輸送は2010年代に入っても>>115系が担う日々が続いていました。しかし、さすがに老朽化が否めなくなってきたこともあり、最近では代わってこの211系が高崎地区の主力になりつつあります。元々は宇都宮線、高崎線(上野口)で使用されていた車両で、10両の基本編成、5両の付属編成の一部編成をそれぞれ4両に短縮した上で運用されています。

車体側面の様子。昔ながらの湘南色ですが、ステンレス車の帯色は全体的に暗く見えやすいことから、緑色、オレンジ色ともに>>115系などのそれよりやや明るめのカラーが採用されています。

行先表示の様子。写真は両毛線運用時のもので、桐生行きを表示しています。

普通車

211系がデビューした頃は、近郊型と言えばセミクロスシートがもはや“掟”であった時代でした。しかし、都心部にも乗り入れることから収容力が重視されるようになり、この211系からは一部を除いてロングシートが採用されています。

ではドア間のロングシートから。片側3ドアに合わせた結果、ロングシートは実に11人がけとなっており、ガラガラな車内で実際に見てみると写真で見る以上に長いです(笑)。

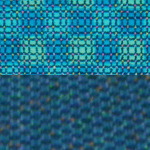

座面をアップで撮影してみました。座面、背もたれの形状が、座る位置に合わせて微妙に成型されているのがお分かりいただけるかと思います。 車端部区画

車端部は5人がけとなっています。化粧板(列車内の壁)は白一色となっていますが、貫通扉(隣の車両との間を行き来する扉)がやや黄色っぽく見えるのは写真の都合ではなく、実際に異なる色のものが採用されています。

5人がけ座席のアップ。よく見ると3人がけと2人がけを繋いだものです。余談ですが、ドア間の11人がけは「4人+3人+4人」をつなげたもの。したがって211系の座席単体は2〜4人がけのみとなっており、これらを組わせていろいろな長さの座席が存在している、というわけです。一般の方にとってはどうでもいい話なのでしょうが…(笑)。 優先席区画

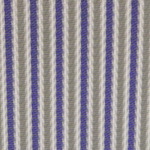

一部の車端部は優先席区画となっています。座席モケット、つり革が近年一気に普及した黄色い大型のものに近年交換されているなどの違いを除けば、基本的な仕様は一般席区画と同一です。

優先席のアップ。カーテンは一般席と同一であり、優先席マークなどは特段ありません。 1号車 トイレつき車端部区画

続いて1号車に存在するトイレつきの車端部区画をご覧いただきます。

で、その2人がけクロスシートの様子。足元はものすごく狭く、また手前の優先席に利用者がいた場合は、その人の横顔を常時眺める格好になります。そうでなくても真向かいにあるトイレの影響で、あの洗浄液のにおいがどうしても鼻についてしまい、実のところの居住性はそう良いものではありません。

座席を横から見たところ。仕切の手すりは出入りの際の便を図ってか、曲線のものが採用されています。 運転席直後  運転席直後は2人がけ座席が設けられています。

で、その座席のアップ。床面に落ちているのはゴミではなく、なぜか金属製のフックのようなものが設けられています。脇にある運転台との仕切扉が開きすぎるのを防止するストッパーのようなものと思われますが、ともすれば足が引っかかりそうな場所にあるだけに、その設置目的は気になるところです。 車内設備  天井の様子。ラインデリアが中央を貫くスタイルは、現代のE233系まで受け継がれている感があります。ラインデリアまわりがやや黄色っぽいのは経年による変化でしょうか。

荷物棚の様子。 乗降用ドア・ドアスイッチ

乗降用のドアの様子。金寒冷地対応ということでドアは半自動となっており、半自動モードの場合はドア脇のボタンを押してドアを開閉することになります。

で、このドアボタンですが、実は2種類が存在しています。写真は近年交換されたタイプで、体裁はどちらかというと現代のE233系のそれに近いデザインです。

で、こちらがデビュー当初からのもの。さすがに長年、多数の利用者に押されてきただけあって表記がかなりスレてしまっています。こちらは今後、交換の予定があるのか気になるところです。

※以後、トイレ内部の写真が含まれます。

トイレ  トイレは1号車に設けられています。元々の設計が国鉄時代だったというのもあるのでしょうが、近年ではめっきり見なくなった国鉄らしい列車便所がいまだに頑張っています(笑)。

|

||

|

|

||

|

copyright(c)2002- Nukezo, All Right Reserved. |