|

鉄道・高速バス 車内・座席写真のサイト |

|

|

|

||

東武鉄道14系「SL大樹」「DL大樹」ほか

最近の東武は「リバティ」の導入を筆頭に、妙に観光輸送に力を入れているように感じる今日この頃です。そんな東武の「観光鉄道化」を一気に推進したのがこの「SL大樹」と言っても過言ではないかもしれません。蒸気機関車、客車の手配、乗務員研修など、日本全国の鉄道会社の協力によって実現し、2017年8月から下今市〜鬼怒川温泉間で運行を開始しました。

車体側面の様子。14系の象徴でもある濃紺のボディがホームに鎮座する光景は、かつては日本全国津々浦々で見られた光景だったのでしょう。東武では、14系座席車のトップナンバー車が2両、動態で保存されているのも特筆に値します。1972年に製造されてから、2018年現在で実に46年選手。東武への移籍にあたり、外装も徹底的に整備されたようで、まさに新製当初と変わらないような輝きを保っています。

|

||||||||

モケット

|

撮影日時・場所 撮影場所:東武日光線 「DL大樹」6号 鬼怒川温泉駅 車内 備考 |

|||||||

車内全景

さて車内の様子。車内は「SL大樹」運行の目的である「鉄道産業文化遺産の保存・活用」を実現するため、新製時に極力近づけるようなリニューアルが施されたとのこと。車内に一歩足を踏み入れると、国鉄時代の普通席を象徴すると言っても過言ではない「濃紺のシート」、リノリウムのような飾り気のない床、殺風景な化粧板(笑)など、とても2010年代後半とは思えない空間がそこにあります。

車内を反対から見た様子(左)と天井の様子(右)。車内は白とグレー、座席は濃紺のモノトーンな車内に、オレンジ系のカーテンが視覚上のアクセントになっているように感じます。天井は2列の照明器具の間にクーラーが並ぶだけの、こちらもシンプル・イズ・ザ・ベストと言った雰囲気。とは言っても、14系のデビュー当初は客車ながら全車両空調完備というのは、12系に引き続いて相当画期的だったそうです。

座席

では座席の様子。一般区画(左)と車端部区画(右)をまとめてご紹介します。

…だんだん私の昔話みたいになってきたので、懐古話はこのへんまでにしておきます(笑)。続いて座面のアップ(左)と座席を回転させた様子(右)。座面はスプリングが入っており、着座すると「ズコッ」と音を立てて腰が沈み込む独特の掛け心地もそのままに残っています。

足元スペースの様子(左)と窓枠のアップ(右)。座席下は塞がっており、一人当たりのスペースはお世辞にも広いものではありません。テーブルは壁面に固定されていますが、窓枠にも缶飲料程度なら置ける幅が確保されています。これは国鉄型の特急車ではよく見られた仕様ですが、この無機質な金属製の窓枠も今となってはほぼ見かけなくなっただけに、貴重な存在と言えそうです。

荷物棚と座席番号表示   荷物棚(左)と座席番号表示(右)の様子。荷物棚はデビュー当初からこのようなパイプ式だったようです。

デッキと客室の仕切扉   14系はもともと波動用として製造された経緯から、スキーを始めとする大荷物の利用者にも対応できるよう、一部区画に荷物置き場が設けられています。写真がその様子で、各車両片側に配置。写真にはありませんが2号車のこの区画にはスロープが設置されており、車いす利用者と車内販売のカート積み込みに使われているようです。

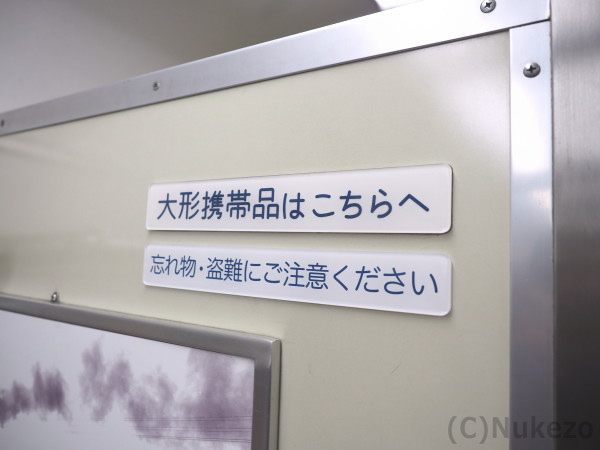

荷物置き場の表記(左)と、比較用に荷物置き場のない区画(右)の様子。「大型携帯品はこちらへ」と「忘れ物・盗難にご注意ください」の書体が異なるのは、後者が後付けされたことによるものでしょうか。

デッキ    続いてデッキ回りをまとめてご紹介。一部の洗面台は車内販売の準備室として閉鎖されており、ご覧のようにじゃばら式のカーテンが新設されています。洗面台脇に鏡があるのは国鉄型車両の“定番”ともいえる仕様です。

「くずもの入れ」・ドアの開閉に関する表記(左)と、乗降口のステップに設けられているフットライト(右)。いずれも2010年代後半に撮影したとは思えないノスタルジーに溢れた空間がそこにあります。なお、この「くずもの入れ」は現在もくずもの入れとして使用されています。

※次々項にトイレ内部の写真が含まれます。トイレの写真を飛ばす場合は>>こちらをクリックしてください。

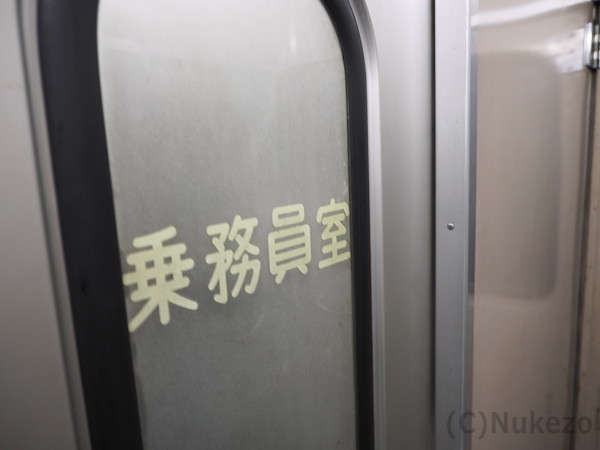

乗務員室

緩急車(客車の最後尾で車掌用の非常ブレーキを設ける車両)の乗務員室もせっかくなので撮影してみました。曇りガラスに貼り付けられた「乗務員室」の文字も最近ではめっきり見なくなりましたねぇ。

※次項にトイレ内部の写真が含まれます。トイレの写真を飛ばす場合は>>こちらをクリックしてください。

トイレ

トイレ内部の様子。「SL大樹」の客車は「運行に当たり、デビュー当初の雰囲気に極力近づけた」と謳われていますが、さすがにトイレはそうもいかなかったようで(笑)、真空式洗浄装置を備えたウォームレットに改装されています。「ながす」ボタンもセンサー式のものが採用されているほか、ハンドソープ入れが新設されるなど、この区画だけ妙に現代的になっているのが特徴です。 ヘッドマーク・サボ類

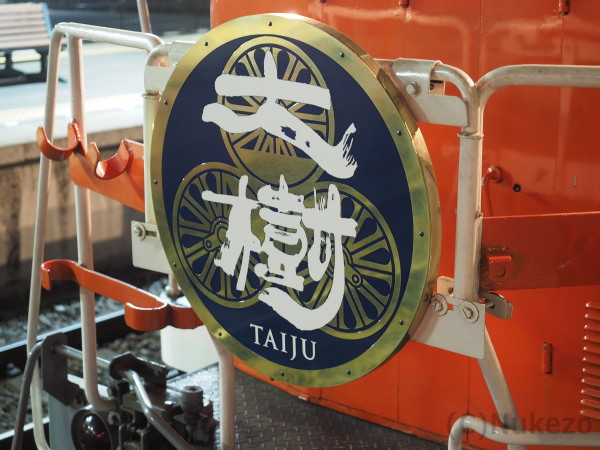

以降はおまけとして、「SL大樹」の外装その他を紹介していきます。まず、ヘッドマークとテールマーク。この「大樹」の文字は、日光観光大使として活躍されている書道家の涼風花さんが描いたとのこと。日光の新たな観光資源として「SL大樹」がいかに期待されているかが垣間見えるように思います。

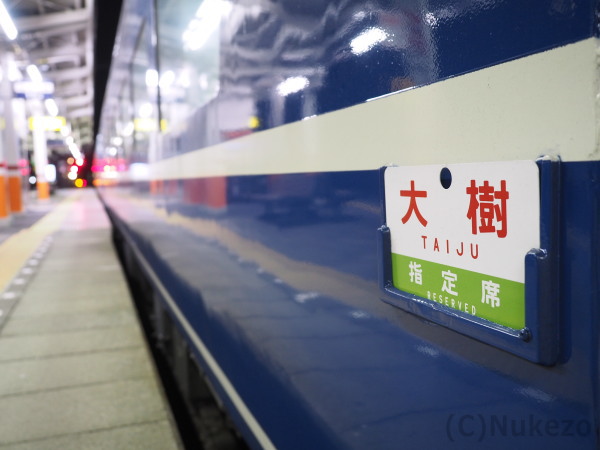

行先表示(左)と大樹のサボ(右)。行先表示は折り返し時の手間を省くためか、区間式の表記が採用されています。どうせなら昔ながらの「列車名 単駅表示」で表示したほうがより風情が出そうな気がします。他方、「大樹」のサボは国鉄時代の書式に近いものが採用されており、このあたりはこだわりを感じます。

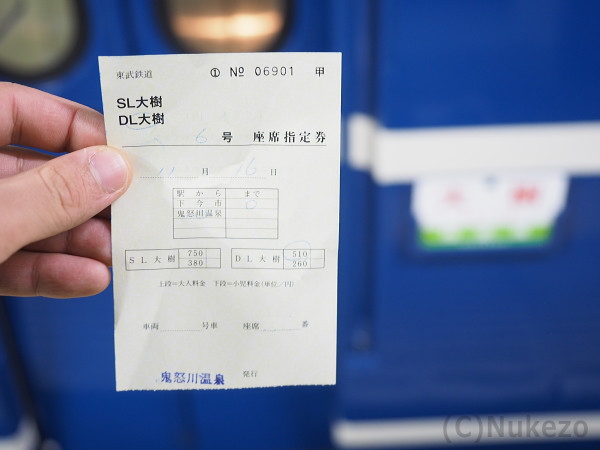

おまけ:リーフレット類と指定券

「SL大樹」の車内ではさまざまなグッズの車内販売が行われていますが、その紹介リーフレットはほぼ乗務員の方々の「手作り」のものが採用されています(写真左)。いわゆるポップ体を使ったリーフレット、いかにも手作りという感じで独特の暖かみがあり、非常に良いと思います(笑)。

おまけ:「大樹」写真展

最後に私が乗車した際の「DL大樹」運行時の光景をいくつかご紹介。客車への誘導は、駅係員の合図灯によって行われます。出発を前に、「DL大樹」の牽引機であるDE10がゆっくりと近づいてきました(写真左)。連結作業にあたり、慎重にDLを進める運転士の腕が発揮されています(写真右)。これだけでも、多くの人々によってこの「大樹」が支えられていることを実感させられます。

鬼怒川温泉駅には、JR西日本より譲渡された転車台が新たに設置され、ここで折り返し時に行うSLの方向転換のデモンストレーションが行われています(写真左)。私が乗車した時は代打のディーゼル機関車でしたが、その場合もDLの方向転換を見ることができます(笑)。

|

||||||||

概説 「SL大樹」「DL大樹」とは、東武鉄道が運行する臨時列車。蒸気機関車の復活運転を主眼としており、C11 207が牽引する場合は「SL大樹」として運行。同機の検査などで使用できない場合はディーゼル機関車DE10による牽引となり、「DL大樹」と名称が変わる。「大樹」の名称は将軍を意味しており、東武沿線ゆかりの日光東照宮(徳川家を祀っている)にちなんだものだという。 本列車に使用される14系座席車は、元々JR四国が保有していたもの。2005年にJR東海がJR四国へ譲渡したが、2016年3月いっぱいで除籍となり、その後東武鉄道へ移籍した。移籍にあたり、14系デビュー当時の外装や内装に極力近づけたリニューアル工事が施されている。

|

||||||||

|

|

||

|

copyright(c)2002- Nukezo, All Right Reserved. |