|

鉄道・高速バス 車内・座席写真のサイト |

|

|

|

||

弘南鉄道7000系

秋田〜青森を結ぶ「つがる」に乗車していると、大鰐温泉駅で見かける昔懐かしい車両がこの弘南鉄道7000系です。元々は東急で活躍していた車両で、引退して余剰となっていたところを弘南鉄道に拾われ、第二の人生を歩み始めました。弘南鉄道に来たのが1988年で、すでに第二の人生も30年近くなりますが、数々の改造を経て2017年現在も日々、弘南鉄道の輸送を支えています。

車体側面の様子。この車両の出自である東急7000系は、オールステンレス車体を日本の鉄道で初めて採用した車両です。登場から実に50年以上が経過していますが、ステンレスは錆びなど老朽化が進みにくいということもあるのか、車体は思いのほかきれいでした。 車内

では車内に入ります。車内はご覧の通りすおう色のロングシートがズラッと展開しており、非常にシンプルな雰囲気です。7000系は18m車体のため、乗降用ドアは片側3箇所となっています。

まずはドア間の座席から見ていきます。座席は一応9人がけということらしいのですが、実質は6〜7人がけで利用されていることが多いように見えました。

座席は一見きれいに見えますが、一部は見ての通り、当て布で補修されていたり、擦り切れてしまっている個体が見受けられます。さすがにデビューから50年を経過し、座席内部だけでなく座席表面にも“疲れ”が出てきていているのでしょう。

座面のアップ。バケット構造などは一切なく、あくまでフラットな座面です。

車端部・優先席区画

車端部は見ての通り4人がけとなっています。一部区画は優先席となっており、該当の区画はご覧のようにシルバーのモケットをまとっています。写真は片側だけがシルバーシートとなっていますが、別の編成では両側がシルバーシートになっているものも存在するようで、車端部にも何パターンかあるようです。

参考までに、両方が一般席となっている区画も紹介します。貫通路(隣の車両との通路)はやけに広いですが、これは東急時代からの仕様で8000系や8500系でも見られます。

車端部4人がけ席はこんな感じ。編集中に気づきましたが、こちらの座席も当て布での補修がされていますねぇ。

優先席の様子。優先席のかつての呼び名である「シルバーシート」の読んで字のごとく、座席モケットはシルバーです。このシルバー色モケットも最近ではめっきり見なくなった気がします。

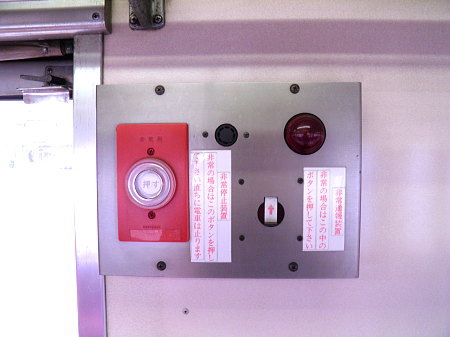

非常ボタンやドアコックは連結面上に設けられています。デザインがだいぶ古めかしいところを見ると、こちらはデビュー当時からこんな感じなのでしょう。 車内設備

天井を見上げたところ。やけにすっきりしているように見えるのは、クーラーの類が一切設けられていないためでしょうか。冷房装置は扇風機のみであり、夏場はこれで乗り切ることになります(笑)。

荷物棚の様子。昔ながらの“網”棚です。

通路はこんな感じ。床面はベージュ一色とシンプルです。

つり革は握り手部分がなぜか赤いものに交換されています。これは青森のリンゴをモチーフにしたものだそうで、握り手の上部分についている緑色の紙はリンゴの葉をイメージしたもの、とのことですが…(笑)。ちなみに写真の「りんごつり革」は一部の編成のみで、それ以外は通常の白い丸形の握り手となっています。

乗降用ドアは全て半自動式となっていますが、その開閉スイッチがこちら。一応、上のボタンが「開」、下が「閉」となっていますが、特に案内表示がなされているわけではないので感覚で使う必要がありそうです(苦笑)。

車内の非常通報機はこんな感じ。連結部分のそれと比べてかなり新しい雰囲気を感じますが、こちらは最近取り付けられたものでしょうか。

運転席後ろ・運転席

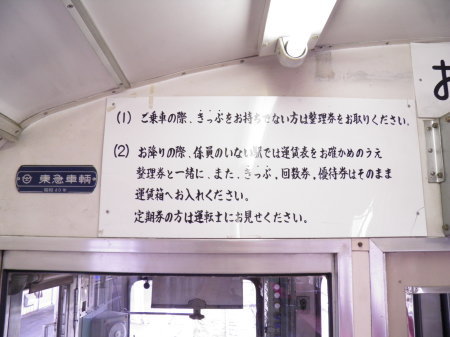

弘南鉄道では一部を除いた全列車でワンマン運転が行われており、運転台後ろには運賃箱や整理券発行機、運賃表示器などが設けられています。なお、上の案内表示などは編成によっていくつかタイプがあるようですが、当サイトでは私が乗車した車両のものを紹介します。

運転席の様子。東急時代から大きく変わっている点はないとのことですが、ワンマン化に伴い、自動放送装置などが新設されています。運転台中央(左から2つ目の速度計右上)に放送を操作する装置が設けられていますが、これは路線バスで使われているものと同一です。

利用者向けの案内はこんな古めかしいものが今も健在です。筆書きのような味のある書体の案内、最近ではなかなか見られないので、乗車した時はぜひ見てみると面白いと思います(笑)。 ドア

ドアの様子。ステンレス無塗装のドアが今も頑張っています。さすがにこちらも老朽化のためか、表面がところこどろへこんでいたり波打っている箇所が見られました。 おまけ

妻面の車両銘板も一枚。昭和40年(1965年)生まれということは、2017年で実に52年目。人間でいえばそろそろ「還暦」を意識する頃でしょうか(笑)。冗談はさておき、登場から半世紀を超えて今も現役で使用されている、ということは間違いなく特筆に値しそうです。

|

||

|

|

||

|

copyright(c)2002- Nukezo, All Right Reserved. |